- Steve Harris - Basso

- Dave Murray - Chitarra

- Janick Gers - Chitarra

- Adrian Smith - Chitarra

- Nicko McBrain - Batteria

- Bruce Dickinson - Voce

1. Different World (04:17)

2. These Colours Don't Run (06:52)

3. Brighter Than a Thousand Suns (08:44)

4. The Pilgrim (05:07)

5. The Longest Day (07:48)

6. Out of the Shadows (05:36)

7. The Reincarnation of Benjamin Breeg (07:21)

8. For the Greater Good of God (09:25)

9. Lord of Light (07:23)

10. The Legacy (09:20)

A Matter of Life and Death

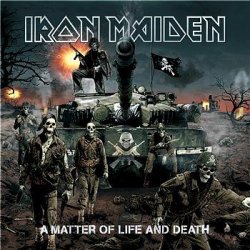

“A Matter of Life and Death” è il quattordicesimo disco in studio di una band che decisamente non necessita di presentazione, probabilmente il nome più famoso di sempre in ambito Metal: stiamo parlando del sestetto britannico formato da Harris, Dickinson, Murray, Gers, Smith e McBrain, ovvero gli Iron Maiden.

Reduci l’anno passato da un (sinceramente inutile) ennesimo live-album, gli inglesi pubblicano questo disco a 3 anni pressoché esatti di distanza dal precedente lavoro in studio, il buono “Dance of Death”, la cui carica esplosiva era arricchita da sontuosi arrangiamenti e che riuscì, come tipico per gli ultimi dischi targati Maiden, a spaccare letteralmente il pubblico in due. Ed è facile prevedere un destino simile anche per questo nuovo disco della ‘Vergine di Ferro’: veniamo dunque a questo “A Matter of Life and Death”.

E’ indubbio il fatto che Harris e soci abbiano dato in pasto ai loro fans un disco non facile e tantomeno immediato, basti pensare che “A Matter of Life and Death” è il disco più lungo mai pubblicato dalla band: questo va notevolmente a scapito della facilità d’ascolto, e il disco necessita di girare numerose volte nello stereo dell’ascoltatore prima di essere sufficientemente assimilato.

Come da tradizione, i Maiden non stravolgono il loro suono, ma ne danno una nuova rilettura, riprendendo alcune soluzioni stilistiche dal loro passato e contemporaneamente portando avanti il discorso evolutivo che il gruppo sviluppa ininterrottamente da 25 anni, e fattosi particolarmente interessante con il ritorno di Smith e Dickinson.

La sempre maggiore lunghezza dei brani e le variegate parti strumentali sono infatti figlie del progresso che il gruppo ha fatto con “Brave New World” e “Dance of Death”, e questa volta vanno a mescolarsi sia con una decisissima riproposizione dell’elemento epico che trasudava da dischi come “Powerslave”, sia con il ripescaggio di atmosfere cupe, oscure, gotiche, direzione che i Maiden avevano già esplorato, seppure con minor fortuna, nel controverso “The X Factor”. Le canzoni si sviluppano quindi senza fretta, seguendo il sentiero tracciato sull’ultimo disco da “Paschendale” o da “Dance of Death”, e sono quasi sempre dotate di lunghe introduzioni e di finali in cui si riprende il tema iniziale: in mezzo, brani abbastanza complessi, ricchi di sfumature, in cui emerge la passione della band per alcune idee vicine al Progressive, e in cui si possono ascoltare i Maiden provare soluzioni inedite oppure polverose, esplorando a livello atmosferico e lirico in diversi brani il tema della guerra, come anticipato dall’apocalittica copertina.

A livello tecnico assistiamo ad una solida cooperazione fra le tre chitarre, il cui amalgama sembra funzionare meglio ad ogni disco pubblicato, ascoltiamo un Harris leggermente meno preponderante ed un McBrain preciso dietro le pelli, e veniamo intrattenuti da un Bruce Dickinson che, pur lottando con un sound che privilegia le chitarre, tiene bene e, in particolare, riesce a dare il meglio di sé nelle sezioni più calme ed introspettive, che necessitano di un’interpretazione accurata per non risultare anonime; il singer britannico tiene botta anche sulle parti vocali più esplosive, seppur talvolta facendo scelte espressive che non convincono al 100%.

Particolare importante che sta facendo discutere molto è stata la scelta da parte di Steve Harris di non effettuare il mastering, non aggiungendo praticamente nulla al mixing di Kevin Shirley e lasciando che il disco suonasse all’incirca come se fosse registrato in ‘presa diretta’. Scelta controversa (dovuta forse alla non eccellente riuscita del mastering di Dance of Death, che appiattiva un po’ i suoni di quel lavoro) che potenzia l’impatto del disco, la cui produzione aggressiva esalta le chitarre e la sensazione di ‘live’, ma che non ha incontrato i favori di tutti, in quanto voce e basso sono leggermente meno ‘frizzanti’ rispetto ad altre occasioni, ed il suono in generale è meno potente.

“Different Worlds” è l’opener del disco, completamente diversa dall’ “average style” che caratterizza “A Matter...”: è infatti un brano veloce e energetico, in classico stile Maiden, non esaltante come tutte le ultime openers del gruppo, ma che cattura l’attenzione durante i due ritornelli, il primo più basso, catchy e orecchiabile (arrangiato leggermente in modo diverso, potrebbe funzionare su qualche disco di Punk o Rock commerciale di ultima generazione), seguito da uno in cui Bruce scatena la propria ugola, alzando nettamente il tono e l’intensità della propria prestazione.

Firmata Smith-Harris-Dickinson come diverse altre perle di questo disco, la seconda “These Colors don’t Run” è un’ottima via di mezzo tra il brano che la precede e quello che la segue, capace di unire l’immediatezza e la vivacità della prima alla costruzione impegnativa e pluri-sfaccettata della seconda: dopo la lenta introduzione, il riffing ‘prende’ non poco, e il cantato di Bruce è certamente incisivo durante tutto il brano, raggiungendo buone vette anche durante il refrain che, introdotto da un pre-chorus ostinato, si dilata notevolmente, sbrodolando in tutta la propria monumentale carica epica e rallentando il passo; il sottofondo di tastiere che copre tutta la parte centrale offre la possibilità ai chitarristi di ‘liberarsi’ in una serie di assoli e ‘unisoni’ strumentali ottimamente riusciti; si segnala anche la presenza degli storici cori (“oooh oohooh”) à la “The Trooper”, che Steve e soci ogni tanto inseriscono a tradimento, non potendo (per qualche oscuro motivo) esimersi dal farlo.

“Brighter than a Thousand Suns”, con il suo feeling di attesa, ci porta ad aspettare qualcosa di catastrofico (il brano parla della minaccia nucleare), ed è indubbiamente ben composta, con un’indovinata sezione centrale movimentata, contenente i migliori assoli del disco, uno di Adrian e uno di Janick, e il giudizio positivo è inficiato solo dalla ripetitività del ritornello, non a caso mancante nella succitata parte centrale. Dopo un mastodonte di quasi nove minuti, i Maiden tirano il fiato con “The Pilgrim”, una bella canzone in cui riecheggiano atmosfere orientaleggianti alla “The Nomad”, specialmente nelle parti solistiche di chitarra dopo il refrain, e caratterizzata da una struttura alquanto lineare: introduzione cadenzata, strofe incalzanti, bridge clamorosamente azzeccato con un buon cambio di ritmo e ritornello da cantare a squarciagola: in parole povere, il massimo risultato col minimo sforzo, ovvero la ricetta che rendeva “Montsègur” uno dei migliori brani del lavoro precedente.

Proseguiamo con il brano più emozionante, il capolavoro del disco: “The Longest Day” racconta lo sbarco in Normandia da parte dei giovanotti delle truppe inglesi, ed è il pezzo che, nonostante la lunghezza, scorre via con la maggiore fluidità. L’introduzione porta al massimo la tensione (“In the gloom the gathering storm abates … From summer sands to armageddon's beach”), con un Bruce magnificamente ispirato e inquietante supportato da un Nicko che piazza un paio di interventi “sul tamburo giusto al momento giusto”; a spezzare l’atmosfera plumbea è un riff semplice quanto liberatorio e coinvolgente, e da lì in poi si passerà attraverso ritornelli splendidamente composti, cantati da un Bruce sugli scudi, e s’incontreranno parti strumentali ed assoli nei cui arrangiamenti si sente l’esperienza maturata con il disco precedente.

La sesta “Out of the Shadows”, nonostante il piglio aggressivo dell’introduzione, si può considerare la ‘ballata’ del disco, per il modo in cui viene ottimamente sorretta dalle chitarre acustiche durante le strofe, con un Bruce caldo e posato pronto a scatenarsi durante il refrain, le cui melodie riecheggiano quelle di “Tears of the Dragon”, proprio di Dickinson solista.

Il singolo di lancio dell’album, “The Reincarnation of Benjamin Breeg” inaugura una serie di quattro canzoni che vanno a caratterizzare fortemente lo stile dell’album, avendo caratteristiche non troppo dissimili pur seguendo ognuna un proprio indipendente percorso musicale e lirico. Maestoso ed oscuro, “Reincarnation...” è tuttavia il meno ispirato dei quattro monolitici brani finali, quello che meno osa, il più statico, ma è opportuno citare il fatto che il brano cresce notevolmente con gli ascolti, senza però andare mai ad ingrossare le fila dei ‘migliori episodi’. Rimarcabili la buona introduzione, un duetto fra basso e voce, e il refrain, una melodia vincente frenata un po’ da una sezione ritmica che avrebbe potuto spingere di più. Di ben altro calibro invece l’ottava “For the Greater Good of God“, già divenuta la favorita di molti ascoltatori, e a ragione: il brano più lungo del lavoro è anche quello in cui le chitarre lavorano meglio, sfornando un riffing variegato e convincente; ottime inoltre le parti iniziali e conclusive della song, tenebrose eppure dolci, e l’accoppiata bridge-ritornello, che pur non essendo particolarmente sorprendente a livello vocale a causa delle solite ripetizioni, viene però enfaticamente salvata da parti di chitarra ottimamente orchestrate.

Manca l’ultima coppia di brani all’appello, e non ho alcun dubbio nell’affermare che sono proprio questi ultimi due a proporre l’ascolto più impegnativo del disco, nonché quelli che più di tutti cercano di ‘andare oltre’ il solito suono Maiden, e per questo verranno irrimediabilmente esaltati come i migliori oppure bastonati ed infilati fra i motivi per cui “A Matter...” non convince.

“Lord of Light” (ovvero, Lucifero) mantiene la struttura dei due brani appena ascoltati, ed è aperta da una sezione introspettiva e misteriosa, salvo esplodere prima dei due minuti con un riffing dalla buona carica e dalla discreta velocità; eccellenti le parti strumentali (in continuo cambiamento) e gli intermezzi atmosferici, un po’ meno il ritornello in cui si cerca troppo forzatamente la carta dell’epicità a tutti i costi, con un rallentamento macchinoso e un Bruce che prolunga tutti gli acuti sacrificando leggermente l’espressività (come accade in un altro paio di occasioni nel resto del disco).

Si chiude con “The Legacy”, che (esaltante novità!) è introdotta da tre minuti introduttivi dall’atmosfera pesante e inquietante, richiamante talvolta “Judgement of Heaven”; successivamente avremo un primo movimento che vive su un marcia cadenzata che si modificherà ed evolverà in modo molto variegato, con parti di tastiera e chitarra acustica a fare capolino più volte, e continui cambi di scenario e innesti di riffing; si nota inoltre una struttura generale, anche nel refrain, in cui si sente l’influenza di quanto abbozzato nella title-track del disco precedente.

Se volete vedere esaltato a tutti i costi il lavoro dei vostri resuscitati beniamini o stroncato senza pietà l’obbrobrio di una band finita, cercate altrove, non v’è qui l’intenzione di mostrarvi nulla più e nulla meno di quello che troverete: un disco piacevole e ricercato ma non indispensabile, composto e suonato da una band storica formata da musicisti esperti e preparati, con una produzione un po’ diversa dal solito, “raw” ma che sfodera le unghie solo con il giusto volume; composto da brani in cui si sente tutta la crescita compositiva che sta graziando la band in questa ‘seconda giovinezza’, ma che non hanno -ovviamente- la verve dei tempi migliori e che potrebbero non essere capiti data la loro prolissità (talvolta giustificata, talvolta meno), complessità, e ogni tanto, scarsa ispirazione.

“A Matter of Life and Death” non è perfetto, ma –premessa l’unicità dei giudizi personali- è probabilmente il migliore pubblicato dalla band negli ultimi quindici anni, e l’ideale evoluzione degli altrettanto validi due lavori che l’hanno preceduto: disco quindi consigliato a chi ha gradito i lavori del ‘nuovo corso’ (quello post-reunion) del sextet albionico oppure a chi cerca un disco di Heavy Metal di qualità, in cui gli arrangiamenti e le finezze hanno il sopravvento sullo spirito “Loud and Proud”.

Ben fatto, Steve.